Abgeordnete warnen vor «Angriff auf Weinbautradition».»

Montpellier – Die von der EU-Kommission geplante Reform der europäischen Weinwirtschaft stößt im Europaparlament auf heftigen Widerstand. Die vorgeschlagene Zerstörung von rund 400.000 Hektar Rebflächen sei ein «Angriff auf die europäische Weinbautradition» und der falsche Weg zur Reduzierung der Überproduktion, warnte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Die EU-Staaten und Regionen sollten «flexible Höchstgrenzen für Rodungen» festlegen und dabei auch die Weinkategorien auswählen können. (AFP) – Text zugestellt vom Personalblog

Bei den heutigen Weinpreisen im Billigsegment muss man sich schon des öftgern fragen, ob diese Endverkaufspreise noch Kosten deckend sind. Hier einige aktuelle Beispiele:

- offener Rosé aus Spanien für CHF 2.35

- offener Rotwein aus Spanien für CHF 2.55

- offener Rotwein aus Südfrankreich für CHF 2.75

- offener Rotwein aus Italien für CHF 2.90

- offener Goron aus der Schweiz für CHF 5.55

Diese Preise wurden auf eine 0,75cl Flasche umgerechnet. Es sind keine Fantasiepreise. Gefunden habe ich diese bei der Einkaufgenossenschaft Biel. Es sind keine Spitzenweine, aber gute Kurantware. Einige dieser Weine sind seit Jahren im Angebot und viele habe ich selbst schon ausprobiert. Ihren Preis sind sie alle weil wert. Es gibt nur einen kleinen Haken. Die Weine sind nur für Genossenschafter erhältlich und es kann nicht jeder Mitglied werden. Die bald 90ig jährige EG Biel ist vermutlich mengenmässig immer noch einer der ganz grossen Weinhändler der Schweiz.

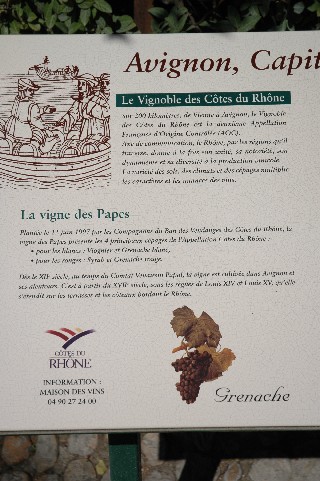

In Südfrankreich ist es keine Seltenheit, wenn sie offenen Wein für EUR 1 – 2 je Liter finden. Für den Clinton, der verbotene Wein in Frankreich, habe ich zum Beispiel einen Euro pro Liter bezahlt – rund CHF 1.25 je Flasche. Die Preise sind aber in Südfrankreich so günstig, dass ich fast ausschliesslich Flaschenwein kaufe. Zwei Ausnahmen gibt es – Châteauneuf du Pâpe und Gigondas. Aber auch in diesen bekannten Weinbaugebieten wählerisch sein! Sofort abfüllen und sauber arbeiten ist Voraussetzung, dass diese Weine über viele Jahre im Keller liegen können. Weil es aber günstiger Wein ist, werden diese meist viel zu früh getrunken.

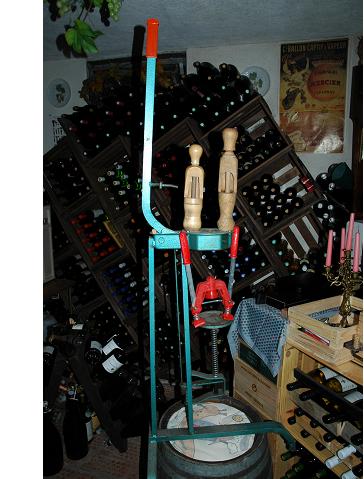

Wer selbst abfüllen will, sollte über einige Utensilien verfügen, die in der Schweiz gar nicht so einfach zu erhalten sind. Wer einmal üben will, kann für wenig Geld einen Weinverkorker kaufen. So ein Ding ordne ich eher zu den Spielzeugen ein, denn die heutigen Verzäpfer mit Standfuss und grossem Hebel sind etwas über CHF 100.– zu haben und wesentlich einfacher und viel schneller. Ein ähnliches Ding brauche ich nur, um Sektflaschen ab zu füllen – hausgemachter Johannisbeer-Schaumwein. Für Anfänger eher weniger zu empfehlen. Und noch etwas ist wichtig. Korken dürfen nicht im Wasser gekocht werden, die müssen mechanisch hinein gepresst werden. Und dann zwei drei Wochen stehend lagern. Es sei denn, sie haben ein professionelles Gerät.

Bei der Überproduktion, die in vielen vor allem unbekannteren Weinbauregionen an zu treffen ist, gibt es nicht viel zu sagen. Die aller einzige Abhilfe ist, guten Wein zu produzieren und das fängt beim Schneiden im Rebberg an. Guten günstigen Wein zu finden ist meist viel einfacher, als Entsprechendes bei Aktien. Listen und Literatur helfen meist wenig. Schauen sie sich die Rebberge an, den Schnitt der Reben und in Billig-Weingebieten vor allem das Alter der Rebstöcke und nach Möglichkeit, den Behang. Je älter die Rebe, desto besser der Wein – zumindest im Normalfall. Zig-jährige Reben sind in einigen Gebieten keine Seltenheit und es dürfen nicht viele Trauben daran hängen und gesund müssen sie sein. Wenn sie diesen Rat befolgen, werden sie auf manche Trouvaille stossen. Das Schwierigste ist, den entsprechenden Winzer ausfindig zu machen.

Und noch etwas. Wenn sie den Wein nicht degustieren können, misstrauen sie aufgemotzen Etiketten, farbigen und speziell geformten Flaschen. Es gibt viel zu viel Billigwein, der seinen Preis wirklich nicht wert ist. Das sind dann eben die Überschüsse, die vor allem der EU Sorgen machen. Gourmets leben einfach besser … und die Produktionskosten können je nach Land und Gebiet extrem stark varieren.

…. Weinverkorker, Sektverkorker (rot) und zwei antiquarische «Handballen Mörder» …